金田正一の4490奪三振は2位に1000個以上の差をつけるアンタッチャブルレコード。長らく世界記録だったが、現在ではノーランライアン(5714奪三振)、ランディ・ジョンソン(4875奪三振)、ロジャー・クレメンス(4672奪三振)に次いで「世界4位」となっている。

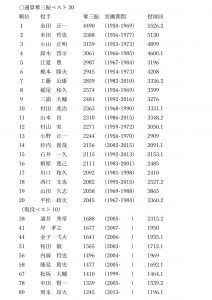

MLBのこの記録は1990~2000年代まで現役だった投手が上位にいる(『史上唯一の5000奪三振超 現代野球で生まれたライアンの伝説』venusports.jp/?p=1110)のと対照的に日本の上位は往年の大投手たちが占めている。

トップの金田も奪三振率にすると7.31と決して高いわけではなく、数が増えたのは実働20シーズンで5526.2回と圧倒的に投球回数が多かったことが要因。ローテーション制など現代野球が確立される以前の「神話」的記録であり、今後の記録更新が難しいアンチャッタブルレコードだ。とはいえ、近年は選手寿命が伸びたこともあり40歳を超えてプレーした工藤公康、三浦大輔らが2010年代に入ってからトップ10に名を連ねている。

現役では涌井秀章(楽天)が1688でトップ。ここ数年は奪三振数を減らしているが、今季34歳でまだまだ老け込む年ではない。2000奪三振、ベスト20入りに向けて頑張ってもらいたいところだ。

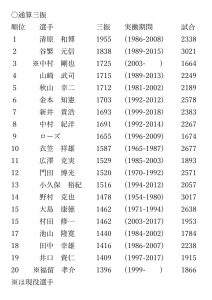

一方、通算三振上位選手の顔ぶれからは二つの特徴が見えてくる。まず長距離砲が多いということ。一発長打を狙いフルスイングする長距離打者は当然、三振の数も多くなる。トップの清原和博をはじめ中村剛也(西武)、秋山幸二、山﨑武司と上位には長距離砲が名を連ねる。

もうひとつは出場試合数の多い選手。試合に出れることが多ければ、それだけ三振をする機会も増えるわけで、上位20選手のうち13選手が2000試合以上に出場している。決して長距離打者とはいえない谷繁元信が1723個で2位につけているのはその典型的な例だ。

現役最多の中村剛也は1664試合で1725三振。上位20人では唯一、試合数を上回る三振をしている。初の本塁打王を獲得した2008年に162三振、翌2009年に154三振と、シーズンリーグ最多がこれまでに4回あるが、2019年は自己最高の.286を打つなど打撃の確実性が高まったこともあってか、135試合で123三振と中村にしては少々、控えめな数字だった。2020年は試合数が120に減るが、あと113個まで迫った歴代2位に並ぶか?

(「屁理屈野球雑記」石川哲也)